阿弥陀如来坐像は、平安時代後期、平等院鳳凰堂の国宝・阿弥陀如来像と同じ、定朝によって作られたと伝わります。現在は失われている講堂の本尊であったと古い記録にあります。阿弥陀如来は極楽浄土におられ、衆生を救済するとされる仏といわれており、本像は、檜の寄木造、漆箔で、水晶の白毫、彫眼、瞑想的な表情は優雅です。 蓮華座に座ったふくよかな体躯で、両手は、腹の前で右手を上にして定印を結びます。納衣は左肩を覆い、右肩に少しかかって腹の前を通り、衣装の端をふたたび左肩にかけて背中に垂らし、衣の裾が左足半ばまでを覆い、定印の縵網相と呼ばれる仏の特徴のひとつ、指の間の膜に斜格子が刻まれています。穏やかな顔立ちが特徴の優れた仏像です。

文化財一覧

-

蓮の華を持つ仏さま

如意輪観音坐像

-

人びとを救う仏さま

阿弥陀如来坐像

-

中世を代表する仏師 快慶作

金剛薩埵坐像

-

一年を通して花で彩られる

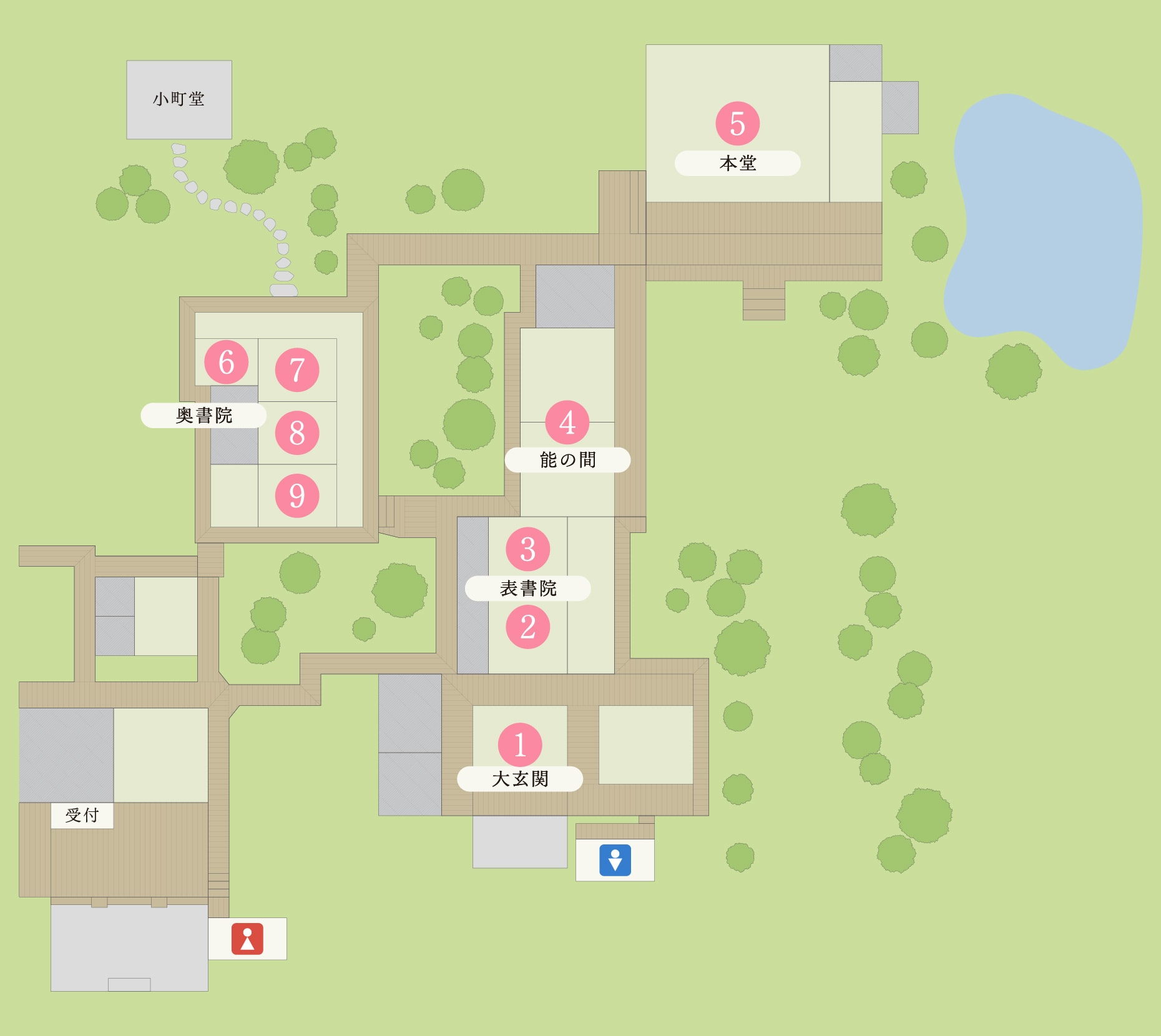

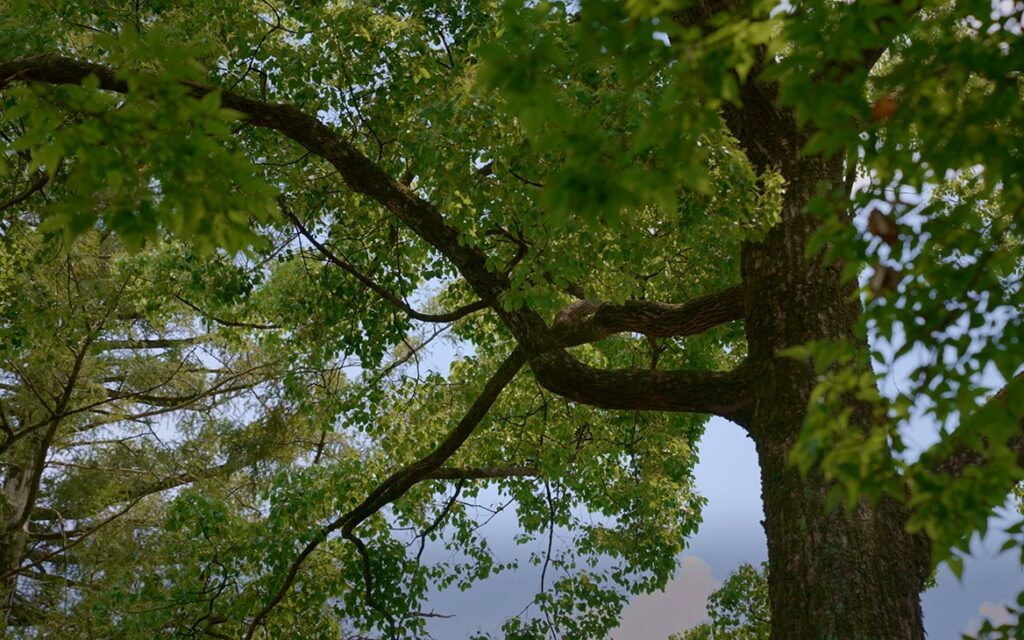

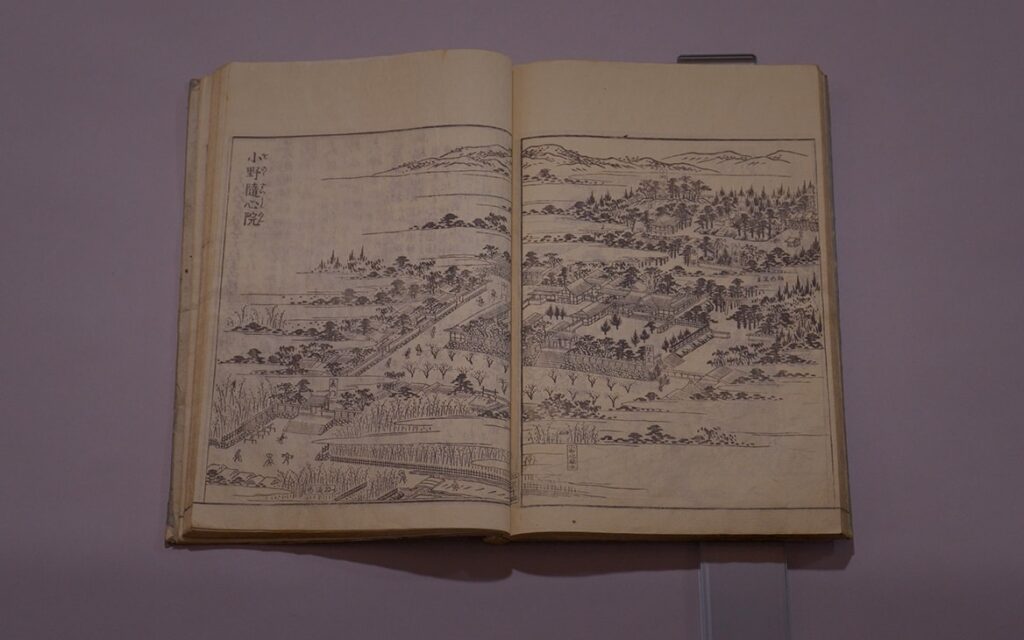

隨心院境内

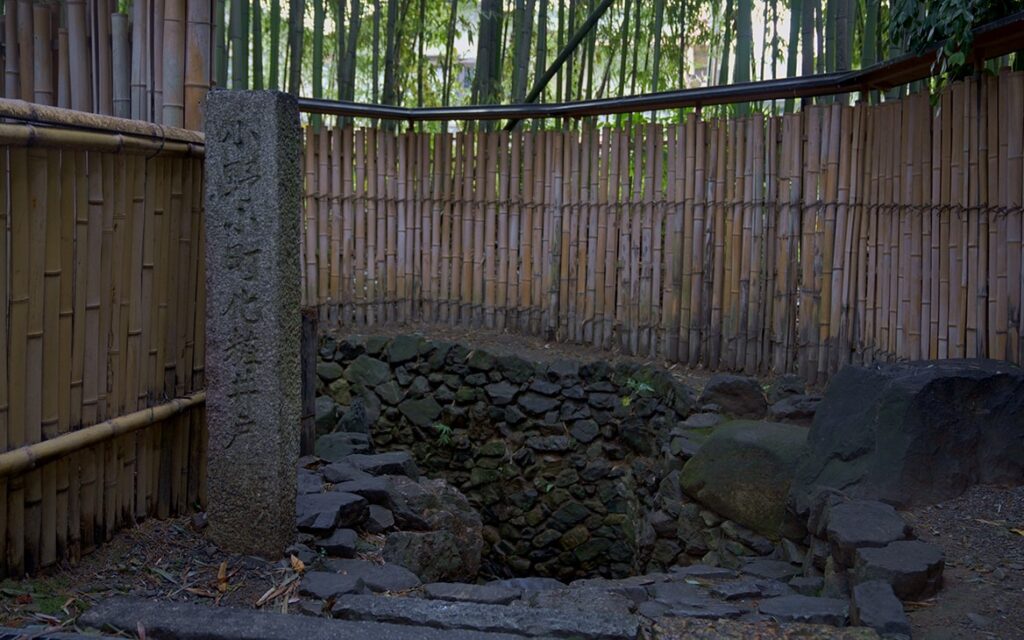

深草少将との悲恋

熱心に求愛する深草少将が小野小町のもとに100日通い続けたが望み叶わず失命した故事。「百夜通い」で知られる。小町は深草少将が訪ねてくるたびに持ってきた榧の実で日にちを数えていたといわれる。

この言葉が使われている文化遺産

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

この言葉が使われている文化遺産

小野小町

平安初期の女流歌人。生没年未詳。六歌仙、三十六歌仙の一人。出生については諸説あって不明。仁明、文徳両天皇の後宮に仕える。美人の代表として伝説化され、謡曲、浄瑠璃、御伽草子などの題材となる。

この言葉が使われている文化遺産

六歌仙

平安時代初期の優れた6人の歌人。『古今和歌集』序文に掲げられている僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主。「六歌仙」という名称は後代になって付けられたもの。

この言葉が使われている文化遺産

小野氏

7世紀前半から平安時代中期にかけて活躍した氏族。 小野妹子をはじめ遣唐使などを務めた者や地方官僚などを務めた者も多い。また、漢詩や和歌に優れ、参議にまで昇った小野篁や能書家として知られる小野道風などが知られている。

この言葉が使われている文化遺産

運慶

生年不詳 - 1224年。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した仏師。興福寺を拠点に活動していた奈良仏師康慶の子。康慶が始めた鎌倉彫刻の新様式を完成させた。

この言葉が使われている文化遺産

納衣

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟のこと。古くはこれを着ることを十二頭陀行の一つだったが、後に華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条の袈裟をいう。

この言葉が使われている文化遺産

白毫

仏の眉間のやや上に生えているとされる白く長く柔らかい毛。右巻きに丸まっており、伸ばすと1丈5尺(約4.5メートル)あるとされる。仏の三十二相の一つ。

この言葉が使われている文化遺産

平安時代

桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。

この言葉が使われている文化遺産

宝輪

古代インドの投てき用武器。仏教に取り入られてから仏の説法が心の煩悩を破ることの譬えに用いられ、説法を転法輪とも称する。後には,釈迦そのものの象徴としても用いられるようになった。

この言葉が使われている文化遺産

親厳

1151-1236。平安時代後期から鎌倉時代前期にかけての真言宗の僧。東寺長者、隨心院初代門跡を経て東大寺別当に就任。祈雨法や宮中における安産祈願の祈祷を行い、隨心院大僧正と称された。

この言葉が使われている文化遺産

東大寺

8世紀前半、聖武天皇によって創建された日本を代表する大寺院。華厳宗大本山。本尊は奈良大仏として知られる盧舎那仏、大仏殿は世界最大級の木造建造物。

この言葉が使われている文化遺産